Histoire

Témoin des temps...

Saint-Colomban tient son nom de “Colombanus” un moine évangéliste Irlandais du VI siècle (540-615).

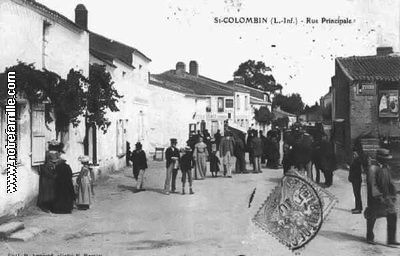

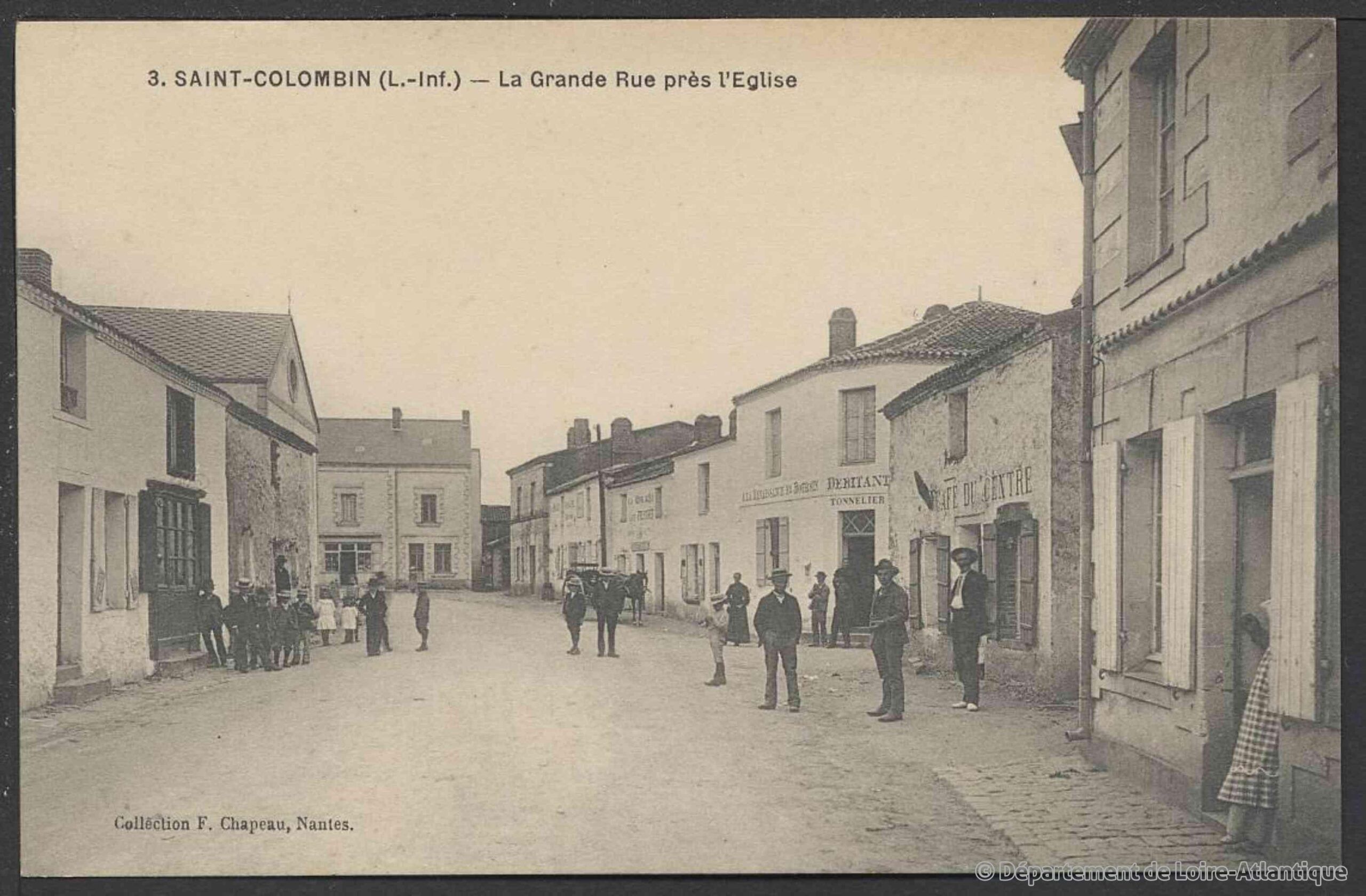

La commune est appelée Saint-Colombin jusqu’au décret du 26 Mai 1972.

Dans la tradition des moines Irlandais, Colombanus entreprend un voyage d’évangélisation qui le conduit à accoster en Armorique en 575 avec douze de ses frères. Il traverse la Gaule puis s’établit à Luxeuil en 590 où il fonde un monastère. La reine Brunehaut fit émettre à son encontre un ordre d’exil. Il sera reconduit sous bonne escorte jusqu’à Nantes avec ses frères de la première heure. On l’embarque pour l’Irlande mais les vents contraires provoquent l’échouage de la nef dans l’estuaire de la Loire. La troupe s’échappe, le moine finira sa vie en Italie à Bobbio.

La paroisse de Saint-Colomban a été fondée par les moines de Noirmoutier Ils choisirent ce nom en mémoire du Saint qui a inspiré leurs règles de vie.

Au cours de son histoire, la commune de Saint-Colomban a vécu l’occupation Romaine, les invasions barbares, la guerre de Cent ans et les ” guerres de Vendée “.

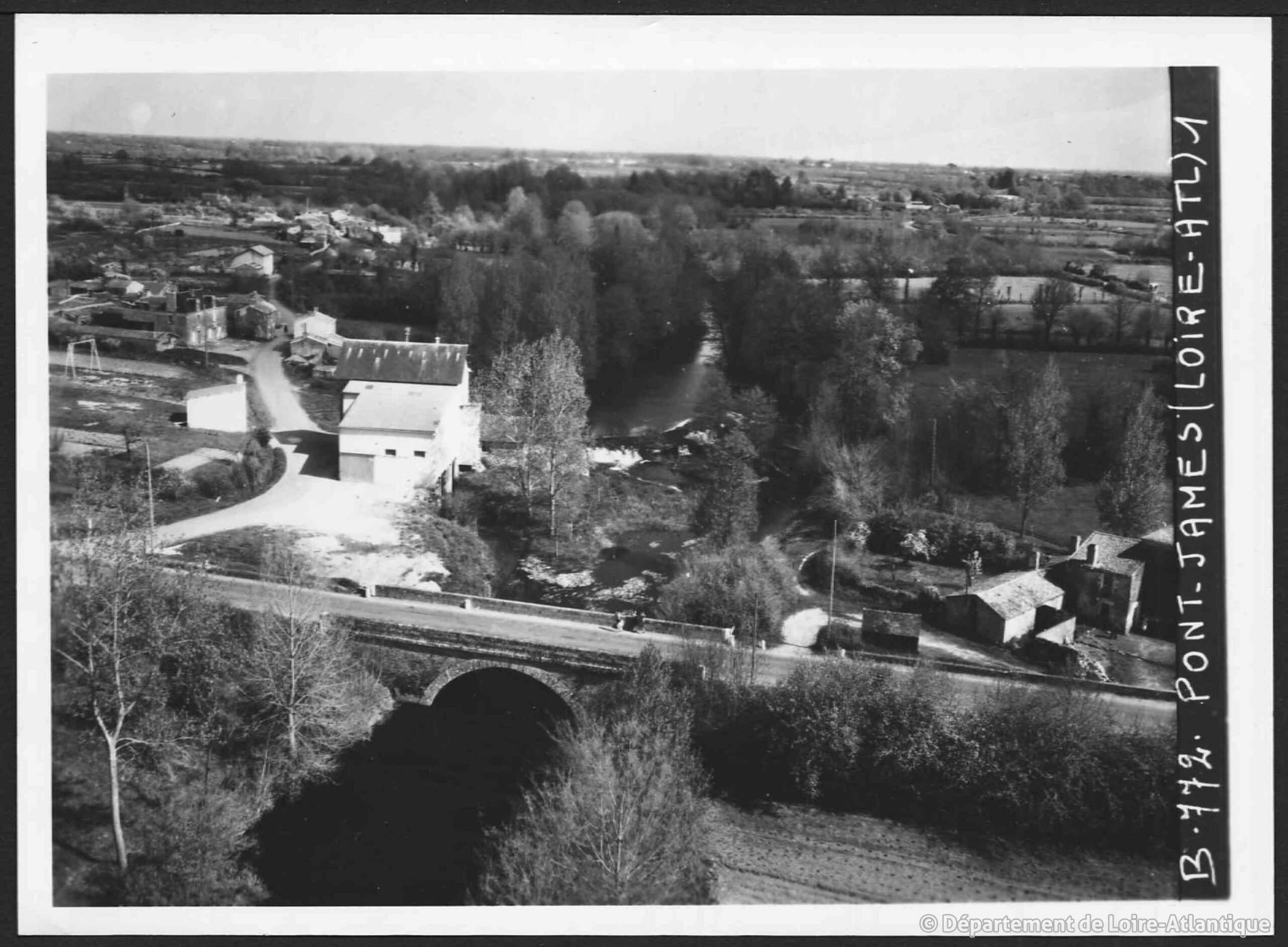

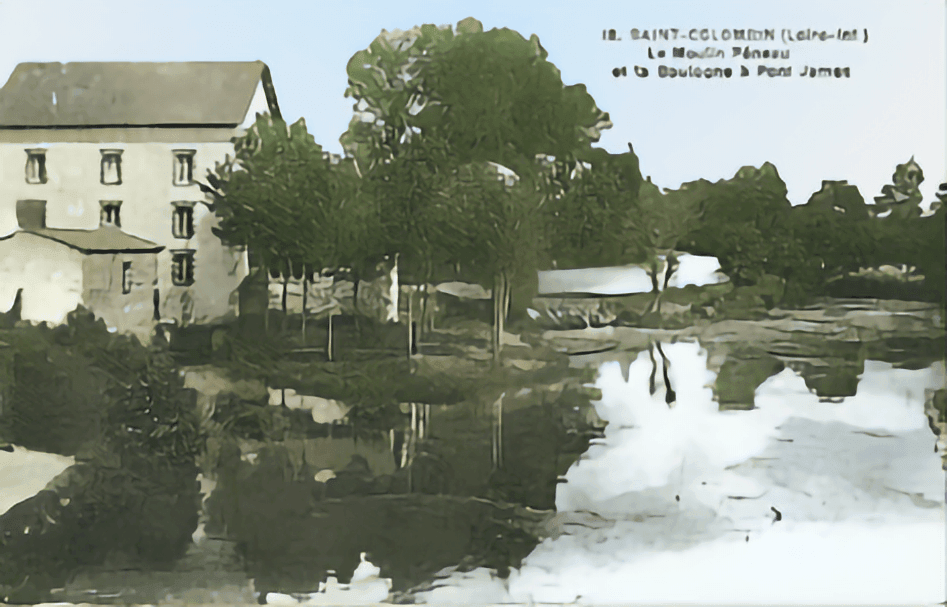

C’est lors de ces dernières que s’écrira l’un des chapitres les plus sanglants de l’histoire de la commune. Après que les troupes républicaines aient subies plusieurs revers par le général Charrette au village de Pont-James, 500 habitants furent massacrés le 10 Février 1794 sous l’ordre du républicain Duquesnoy.

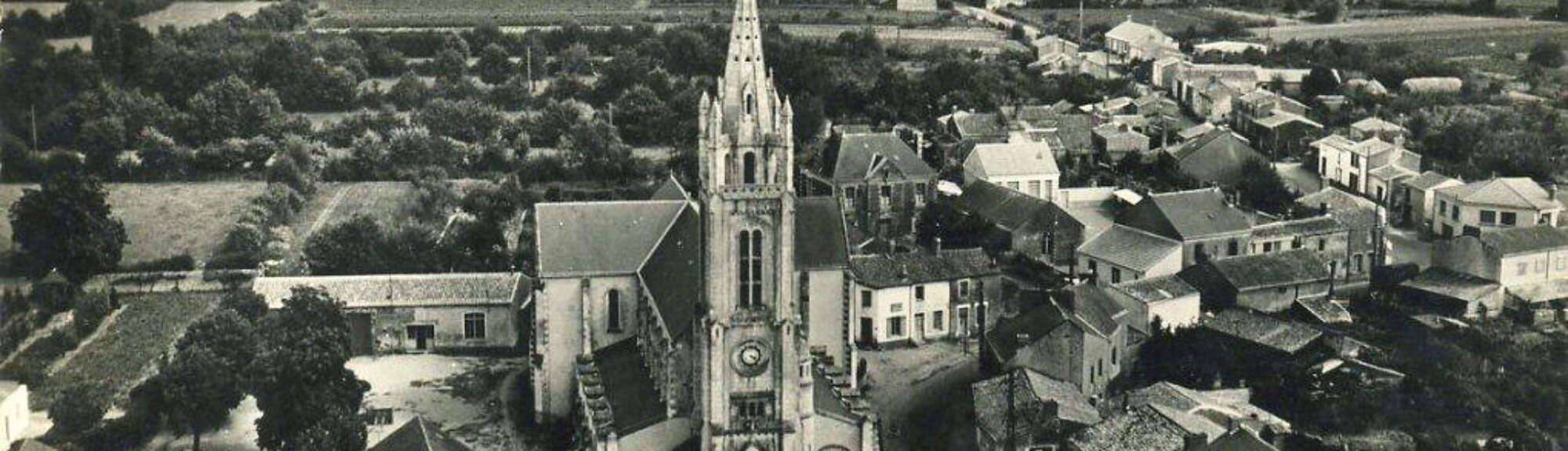

Une plaque commémorative sur la façade du clocher rappelle depuis 1947 ce massacre.

L’église de Saint-Colomban, bâtie au XVI siècle et propriété des moines de l’abbaye de Villeneuve, et la cure furent les seuls édifices ayant résisté après l’incendie du pays par les colonnes infernales de Duquesnoy. Une nouvelle église sera bâtie en 1855 pour remplacer l’ancienne devenue vétuste et trop petite. A l’origine il y avait une flèche de style Roman qui surmontait le beffroi mais une tempête l’ébranla.

Le Dimanche 4 juillet 1943, le bombardier américain B17 n°42-5053 tombait en flammes au lieu dit Besson à « Saint-Colombin »…

Le dimanche 4 juillet 1943, durant la seconde guerre mondiale, la forteresse volante B17 (n°42-5053) qui participait au raid aérien du terrain et des ateliers aéronautiques de Château-Bougon, fut abattue par la DCA Allemande et tomba en flamme au lieu-dit “Besson “. A son bord, dix hommes d’équipage. Deux périrent lors du crash. Six furent capturés par l’armée Allemande et les deux autres réussirent à fuir puis à rejoindre l’Angleterre.

Depuis 2004, une stèle commémore le souvenir de ce drame et des deux soldats Américains tués au combat : Earl Sell et Bernard McKnight.

L’histoire du navigateur Ralph McKee…

Ce 4 juillet 1943, Ralph McKee occupait le poste de navigateur à bord de la forteresse volante. Après avoir été attaquée par la DCA et des chasseurs allemands Focke-wulf 190, le pilote déclencha le signal d’évacuation sur le système d’alarme d’urgence. Ralph McKee et sept autres aviateurs sautèrent en parachute de l’avion en feu. Ralph McKee atterrit entre les hameaux du Forcin et de l’Ouvradière. Il échappa aux Allemands, grâce à la complicité de Marcel Biret et Joël Dugast qui le cachèrent 3 jours à la ferme de la Lottrye à St Philbert de Grand Lieu. De là, les réseaux de la résistance organisèrent son évasion.

En 1958, à la demande insistante d’un journaliste de l’U.S.A.F. Ralph McKee a écrit l’histoire de son évasion qui va durer un peu plus de deux mois avant son retour à sa base en Angleterre. (Récit de l’évasion du navigateur Ralph Mckee en version originale ou en français)

Par la suite, Ralph McKee poursuivit des missions sur B29 durant la guerre de Corée, puis des missions de formation, de recherche et de développement jusqu’à sa retraite de l’U.S. Air Force le 1er septembre 1965, après 24 années de service. Puis, il fut engagé dans différentes missions d’ingénierie, au centre spatial Kennedy pour soutenir les programmes Apollo et de la navette spatiale, pendant 31 années.

A l’occasion de son 90ème anniversaire, ses filles Dianne et Helen ont relaté la naissance de Ralph le 19 septembre 1921, dans une ferme de l’état de l’Oklahoma aux Etats-Unis. Avec la crise de 1929, un ouragan en 1933, la vie était rude. Mais sa mère l’encouragea à travailler à l’école pour un avenir meilleur. Il devint major de son école. Le premier événement exceptionnel dont Ralph McKee se souvient de son enfance, est l’exploit de Charles Lindberg. Cet américain fut le premier pilote à rallier New York à Paris, sans escale et en solitaire en 1927. Ralph n’avait alors que 6 ans, mais c’est de là qu’est né sa passion pour l’aviation ! Jusqu’à 80 ans, Ralph McKee a piloté des avions et des planeurs. Par ailleurs, il est membre de « Mensa », un club international regroupant à travers la planète des personnes à fort potentiel intellectuel ! Il lit encore la constitution américaine au moins une fois par an et peut réciter des poèmes appris à l’école élémentaire. Enfin, peu avant son 90ème anniversaire, le consul de France à St. Petersburg (Floride) lui a remis en 2011, l’insigne de la légion d’honneur.

Ralph D. MCKEE est décédé le 4 février 2012, dans sa 90ème année.

L’histoire racontée en vidéo par l’association des anciens combattants ICI

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’un Colombanais Didier Giraudeau